L’isola del Panopticon

Cos’hanno in comune Giulia, figlia di Ottaviano Augusto, Agrippina, moglie di Germanico, Ottavia, sfortunata consorte di Nerone, Gaetano Bresci, l’anarchico che uccise a colpi di rivoltella Umberto I per vendicare i morti fatti da Bava Beccaris, Luigi Settembrini, patriota liberale e moderatissimo, perseguitato dai Borboni e poi deluso dai Savoia, Sandro Pertini e Umberto Terracini, partigiani, Giuseppe Mariani, anarchico anche lui, autore di uno degli attentati più crudeli, inutili, orribili della storia dell’anarchismo, condannato per primo da Errico Malatesta stesso, quello al Cinema Diana di Milano, nel 1921, Salvatore, guida naturalistica e artistica, e Eugenio Perucatti, funzionario statale, direttore di carceri ed ergastoli, che dovette infrangere la legge, perché la Costituzione fosse infine realmente applicata?

Hanno in comune un’isola, o meglio uno scoglio, anzi un ergastolo: quello di Santo Stefano.

Sta di fronte a Ventotene, Santo Stefano, carcere di fronte a terra di confino: tutt’intorno il mare.

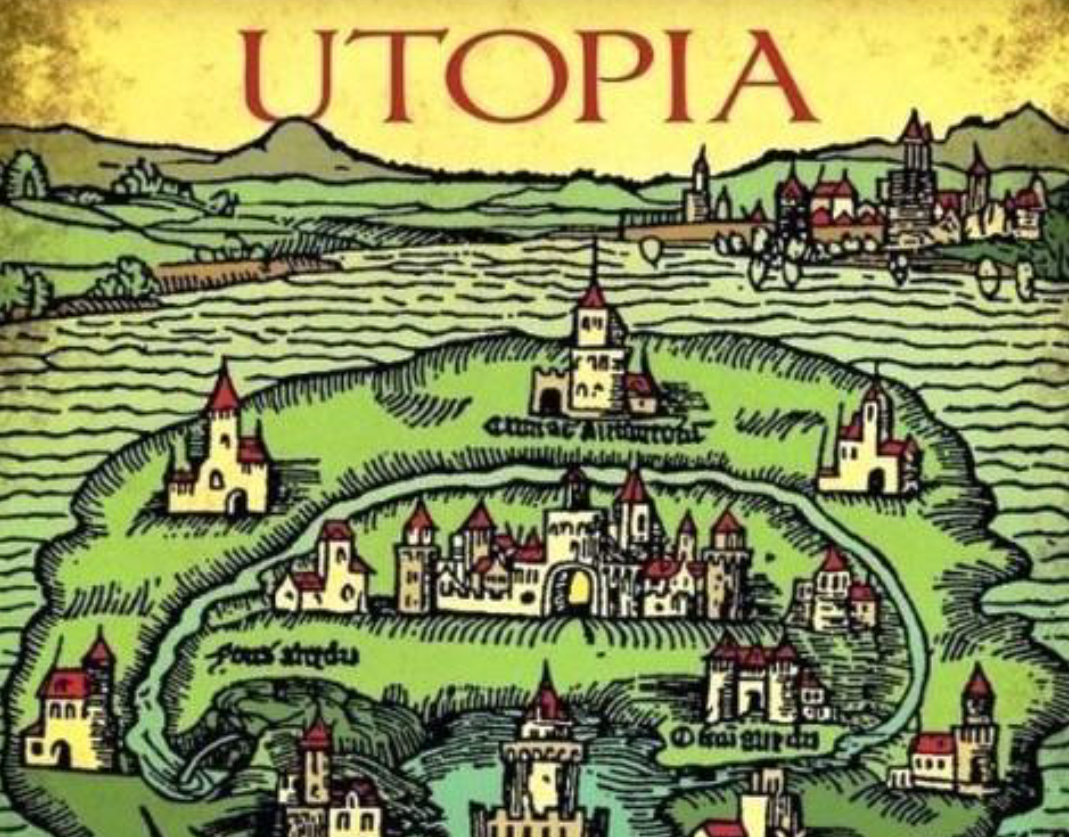

Strana sorte quella delle isole: per chi sta in terraferma rappresentano la possibilità di una fuga, un’immagine di libertà, per chi ci vive e le ama, invece, sono la prova più evidente di come ogni amore sia anche un ‘legame’, qualcosa che ci lega, che ci ‘trattiene’.

A volte s’immagina di scappare su un’isola, ma sulle isole, in realtà, spesso si costruivano e si costruiscono carceri, Alcatraz, ad esempio, o Guantanamo, in Italia Nisida, Asinara, Pianosa, Gorgona, Favignana: luoghi da cui non si poteva fuggire.

E quando su un’isola si costruisce una galera, un carcere, il mare tutt’intorno si trasforma in un enorme fossato di sicurezza, più efficace del più alto dei muri.

Ci pensavo, inerpicandomi a fatica lungo la mulattiera dell’Approdo 4, che dalla base della scogliera porta su fino all’ergastolo di Santo Stefano: la bellezza impressionante del paesaggio e insieme la limitatezza dell’isola, il peso incombente delle mura di confine del carcere borbonico.

A Santo Stefano c’ero stato un’altra volta, da ragazzo, con un gruppo d’amici, di nascosto e di notte, poiché pareva che fosse vietato, salendo dalla Marinella, la parte opposta a quella che avrei scalato poi, con in mano una pila rabberciata.

Volevamo andare alla tomba di Bresci, vedere il luogo dove il Savoia, in silenzio, aveva applicato la sua legge, quella non scritta e che non si deve dire.

Non ci credevamo per niente che Bresci si fosse suicidato.

Gli anarchici, di norma, non si suicidano. Né impiccandosi a Santo Stefano, né precipitando da una finestra della Questura di Milano.

Ci eravamo aggirati senza costrutto, tra l’edificio principale e il piccolo cimitero devastato, pieno di croci sbilenche e senza nomi: quando entri all’ergastolo il nome lo perdi, diventi un numero, per sempre.

Ricordo l’impressione enorme di entrare al buio nel cortile immenso, dopo aver sorpassato una serie di cancellate divelte, erbacce, detriti, immondizie.

Senza luna e con le nostre ridicole pile non vedevamo quasi niente, ma quel niente fu impressionante.

Ci sembrò uno spazio immenso, sovrastato da un altissimo muro circolare. Al centro le macerie di una chiesetta.

Era un teatro? Un circo, nel quale far esibire tigri e gladiatori?

Anche se era evidente, soprattutto andando a curiosare nelle piccole celle, simili a strettissimi loculi, che contornavano tutto il cortile, che la sensazione era, lì, più quella d’essere osservati, che quella di osservare.

Ce ne tornammo a Ventotene piuttosto delusi e inquieti.

Niente tomba di Bresci e invece un incubo buio di pietre e ferro da collocare da qualche parte nella nostra coscienza.

Salendoci dopo anni, in pieno sole e in estate, il carcere progettato dal Carpi e realizzato nel 1794, durante il regno di Ferdinando I di Borbone, sembrava da sotto un normale edificio.

Poi, arrivati infine alla sua entrata, tutto è cambiato. E ho visto il Panopticon, per la prima volta.

Il Panopticon è un tipo di carcere molto particolare, immaginato da Jeremy Bentham nel XVIII secolo, un modello architettonico e ‘socio-politico’ che ha molto interessato Michel Foucault nel suo Sorvegliare e punire.

È un luogo progettato per controllare senza che il controllato possa vedere il controllore, dove c’è qualcuno che vede tutto e tutti gli altri che sono ciechi, qualcosa che avrebbe dovuto indurre sottilmente e senza scampo i prigionieri verso una disciplina assoluta.

Santo Stefano è un Panopticon perfetto.

Lo si percepisce con chiarezza, uscendo oltre gli edifici del Corpo di guardia, dove una volta, come testimonia Settembrini, era addirittura un ponte levatoio. A segnare inequivocabilmente un confine.

Oltre quel confine lo spazio immenso del cortile del Panopticon, i tre ordini di piani su cui si affacciano le celle, le torri di guardia e le loro scale, per passare da un piano all’altro.

Il ferro di cavallo disegna un anfiteatro. Con i suoi anelli di celle, come palchi che si affacciano su una scena dove si rappresenta sempre la stessa pièce: quella della punizione e della sorveglianza. La storia, sempre uguale a se stessa, e proprio per questo efficace, del cammino verso la ‘disciplina’. La catena di montaggio di un’obbedienza.

All’interno un muretto circolare rotondo circonda la chiesetta che tiene oggi il luogo della torretta di controllo. Era diviso a spicchi minuscoli, da una serie di muretti ora crollati: le stie in cui, a pochi per volta, era consentito prendere l’ora d’aria dai primi del Novecento.

Luogo per eccellenza della disciplina, in realtà Santo Stefano, a leggere le testimonianze che ci sono giunte da chi ha avuto la sfortuna di soggiornarvi come detenuto, era, però, un abisso di violenza e crudeltà.

La disciplina mostrava lì il suo vero volto, quello violento, dell’arbitrio, riservato a coloro che avevano violato la legge, per ripagarli della medesima moneta, ma in modo più riservato, un ‘supplizio’ trasformato da spettacolo coram populo a scena per uno snuff-movie privato.

Scrive Luigi Settembrini, nel suo L’ergastolo di Santo Stefano: «Ogni cella ha lo spazio di sedici palmi quadrati, e ce ne ha di più strette: vi stanno nove o dieci uomini e più in ciascuna. Son nere ed affumicate come cucine di villani, di aspetto miserrimo e sozzo; con i letti squallidi, coperti di cenci e che lasciano in mezzo piccolo spazio (…). (…).

Tetre sono quelle celle il giorno, più tetre e terribili la notte; la quale in questo luogo comincia mezz’ora prima del tramonto del sole, quando i condannati sono chiusi nelle celle, dove nella state si arde come in fornace, e sempre vi è puzzo.. (…).

Nel giorno sempre aspetti e sempre speri: ma quando è chiusa la cella ed alzato il ponte levatoio, più non aspetti e non speri, e ti senti venir meno la vita. Allora non odi altro che strani canti di ubbriachi, o grida minacciose che fieramente echeggiano nel silenzio della notte, come ruggiti di belve chiuse; talvolta odi un rumor sordo ed indistinto di gemiti o di strida, e la mattina vedi cadaveri nella barella. (…).

Qui si vive a discrezione de’ venti e del mare, divisi dall’universo, e soffrendo tutti i dolori che l’universo racchiude. (…)

Nei registri dell’ergastolo si trova scritto che in venti anni sono morti uccisi mille uomini (…). (…). E chi li ha ridotti a questo stato? O Dio di misericordia non imputare a delitto a questi miseri le fiere parole con le quali bestemmiando ti domandano perché togliesti loro l’intelletto, perché non gl’illuminasti prima che commettessero il delitto! Deh perdona alla loro ignoranza, e piuttosto riguarda a chi veramente tolse a questi sciagurati l’intelletto, a chi doveva istruirli e non volle istruirli, a chi dovrebbe corregerli, e vuole distruggerli, a chi dà la vita di pochi anni al corpo e la perdizione all’anima: riguarda nella tua giustizia a chi veramente ha condotti tanti miseri a questo stato».

Strana sorte questa del liberale Settembrini, che probabilmente avrebbe sottoscritto le teorie del Bentham e che invece si trovava a toccar con mano quanto tra la teoria e la pratica vi fosse differenza e che la reclusione ai fini della disciplina, resa ‘privata’ nelle carceri e che pure aveva ‘civilmente’ sostituito il supplizio pubblico, non fosse meno crudele, né inutile ai fini della rieducazione dei reclusi.

Si stupisce, posto di fronte alla contraddizione ideologica di un potere tirannico che della ‘scoperta’ intellettuale di Bentham dimentica, furbescamente, che quella disciplina indotta dal Panopticon avrebbe dovuto portare alla redenzione, anche e soprattutto grazie a una serie di misure ‘rieducative’ di cui a Santo Stefano vi era traccia.

E se a Giulia, figliola dell’Imperatore, o ad Agrippina, fu riservata solo la reclusione nell’isola, quell’isola nell’isola che è l’ergastolo riservava agli altri, a quelli che sono venuti dopo ad abitare il Panopticon, ben altro trattamento.

All’inizio della sua storia a Santo Stefano i prigionieri condannati a vita, “gli ergastolani”, restavano addirittura sempre in cella, con entrambe le porte, sia quella a sbarre che quella di legno, chiuse.

Quelli condannati ai ferri, che aiutavano nel disbrigo delle faccende quotidiane del reclusorio strascinandosi dietro pesanti catene, avevano una vita appena meno dura. E con loro i cosiddetti ‘politici’, che il Medici, spietato Ministro degli sbirri borbonici, non mancava di perseguitare.

Con il mutare dei tempi le regole sono ovviamente cambiate, ma non la sostanza della punizione. Che è la cecità.

Ancora nel periodo fascista e in quello repubblicano, a causa della caratteristiche dell’edificio, chi stava dentro non poteva vedere che mura e pezzi di cielo. O altre celle e torri guardia. O le pietre e i pali legati ai quali i detenuti subivano le punizioni corporali.

Niente finestre che si affacciano sull’esterno, sul mare, o sul breve tratto di campi che fa la minuscola superficie di Santo Stefano, su Ventotene, che un tempo le era riunita, probabilmente, in un tutt’uno chiamato Pandataria,: solo piccole feritoie e per le celle al piano terra neanche quelle.

Il mondo si restringeva brutalmente, come vivere con i paraocchi. La stessa sorte dei ronzini, attaccati alla macina fino a stramazzare. Fine pena: mai.

E poi la violenza, quella brutale dei carcerieri, quella crudele e spietata dei compagni di pena: Luigi Settembrini spiega bene nelle sue memorie appena citate come si potesse essere completamente soli, pur nella promiscuità di una cella di pochi metri quadri, condivisa con altri cinque, o dieci detenuti.

Per uno strano, ma ben comprensibile paradosso, il Panopticon di Santo Stefano – che permetteva agli aguzzini di vedere tutto – impediva invece ai detenuti qualsiasi altra vista che non fosse quella della loro tragica disgrazia.

Era un fantastico apparato di specchi, l’ergastolo di Santo Stefano, dove l’unica cosa che fosse possibile guardare era il proprio destino riflesso nell’abiezione altrui, un ‘altrui’ assolutamente simile a sé.

Il carcere è prima di tutto un ladro di tempo, tempo sottratto alla vita, tempo recluso e avvelenato, tempo promiscuo, immobile.

A questo, Santo Stefano univa un’altra raffinata tortura, quella della privazione totale dello spazio, che percepiamo anche grazie al nostro poterci sottrarre all’altrui percezione. Non si tratta qui della semplice costrizione a stare in uno spazio recluso, ma, per certi versi, del suo annullamento vero e proprio.

Se puoi essere sempre guardato, osservato, il tuo spazio si annienta. E con esso il tuo io e la tua dignità.

Oggi lo si fa con le video-camere, ma non è molto diverso.

Chi è sempre osservato, e non può osservare chi lo osserva e lo controlla, è alla sua totale mercé.

Il suo spazio si annulla, perché non offre più rifugio: come se egli fosse abbandonato in uno sconfinato deserto, tutto ristretto nei pochi metri quadri della cella.

Il nostro muoverci nello spazio è fatto di cose che vediamo, ma anche della possibilità di sottrarci allo sguardo dell’altro.

Abbiamo bisogno di riposarci dallo sguardo altrui, tanto quanto abbiamo bisogno di chiudere gli occhi.

Poi è arrivato il Dott. Perucatti.

Passato Augusto Ottaviano e Nerone, passato il brigante Fra Diavolo, che liberò tutti detenuti per rivenderseli come mercenari ai francesi, passati i Borboni e i Savoia, passato il fascismo e la rivolta di cui fu a capo proprio Mariani, con Sante Pollastro, altra figura mitica della delinquenza di quegli anni, Santo Stefano era ancora là, più o meno nelle stesse condizioni in cui lo aveva costruito il Carpi, più o meno per gli stessi scopi, forse più fatiscente, certamente più insopportabilmente inutile e crudele.

Senza acqua corrente, né elettricità, era solo una sentina di dolore dove si abbrutivano centinaia di uomini.

E allora Perucatti, appena nominato Direttore, decise di fare qualcosa e immaginò un carcere diverso, fatto di voglia di rieducare e comprendere.

Utilizzando la collaborazione dei detenuti e del personale penitenziario scavò pozzi, installò turbìne per l’elettricità, aprì uno spaccio, organizzò occupazioni lavorative, forzò il regolamento, e infine lo violò, arrivò persino a far costruire un luogo dove i detenuti potessero incontrare periodicamente le loro compagne, da soli, in intimità, organizzò una partita di calcio tra i detenuti e le guardie che ebbe l’onore di avere come radiocronista dal vivo addirittura Nicolò Carosio.

Fece scandalo il Dottor Perucatti, del suo ergastolo ‘liberale’ e libertario parlarono i giornali e anche la televisione.

Poi qualche evasione di troppo, forse architettata anche fuori dal carcere, nelle stanze di coloro che erano imbarazzati dagli esperimenti di Perucatti, pose fine al suo sogno.

Trasferito in Puglia, lontano dalla sua Santo Stefano.

Nel 1964 l’ergastolo infine fu chiuso e iniziò, giorno dopo giorno, a crollare su se stesso, muri che cedevano, erbacce, incuria.

Infine qualche tentativo di restauro e oggi a presidiare Santo Stefano c’è rimasto Salvatore, con sua sorella Elena e i suoi amici dell’associazione che del recupero e della salvaguardia di Santo Stefano hanno fatto lo scopo della loro vita.

E c’era Salvatore ad accogliermi anche quel giorno, sul piazzale dove spicca la lapide a Sandro Pertini. Salvatore che poi, nell’emiciclo del Panopticon ha – letteralmente – rappresentato per tutti noi la storia dell’ergastolo e del suo tentativo di preservarne la memoria: uno dei più bei pezzi di teatro di parola cui mi sia mai capitato d’assistere.

Ha cominciato dal cimitero, Salvatore: per prima cosa ridare nome ai morti, e una per una ha riattribuito tutte le tombe del piccolo cimitero.

Ed è così che, decenni dopo, ho potuto infine rendere omaggio alla tomba del regicida anarchico Gaetano Bresci.

Di questo, come di tutto quanto fa per Santo Stefano, sono grato a Salvatore, che per rappresentare la sua vicenda non ha scelto le assi di un qualsiasi teatro, ma proprio il cortile del Panopticon, come a ricordarci che le storie di cui ci narra non sono favole, ma Storia.

Una storia che ci riguarda tutti, colpevoli e innocenti.

Altro in Costume e società

-

La scuola italiana può fare a meno dei voti? Certamente sì

Ho già avuto modo di dire altrove ciò che penso delle modalità con le quali (...)

-

Pompei e la Grande indifferenza. Un appello

Più che dell’ormai proverbiale Grande bellezza, Pompei sembra oggi il (...)

-

Una scuola senza nocchieri (ma piena di pessime idee)

Mi tocca tornare a parlare di scuola. Se non altro perché ormai– a (...)

![Delicatessen [06] La solitudine della scuola](IMG/rubon17.jpg?1427209490)